从业务原理看银行存款产品的设计与实现

文章来源:e路向上,文章仅供个人学习

“存款立行”向来在银行业被奉为圭臬,是银行经营的核心逻辑,在金融体系中,存款不仅是银行经营活动的起点,更是银行连接客户需求,拓展资产业务、有效对抗风险和实现持续盈利的基石。本文从产、研两个视角,盘点行业中常见的存款产品,在此基础上回归业务原理,谈谈如何“多、快、好、省”地支持存款产品的设计和实现。

银行经营视角的需求

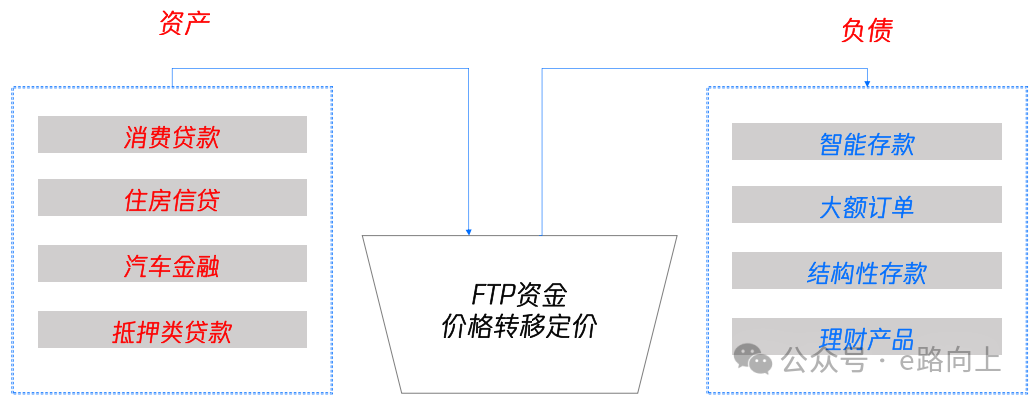

存款是银行负债的一种,且是银行负债的主要来源,商业银行总负债的比例普遍超过70%,负债成本是银行主营业务成本的重要构成部分,负债成本的高低,直接决定了商业银行在资产端的定价竞争力:收益 = 利息收入 + 手续费收入 - 资金成本 - 运营成本 - 预期损失 - 税金及附件

从这个意义上讲,“存款立行”表述为“低成本存款立行”,或更为精确。因此,尽量降低存款的付息率,获取低成本存款,就是银行经营的核心诉求之一。低成本存款有:活期储蓄类存款、结算存款、低付息率的保证金存款等。

此外,商业银行经营还有个核心特征,即期限错配,商业银行通过吸收短期负债(活期存款)来支持长期资产投放(如房贷)。期限错配既是商业银行的利润来源,也是导致商业银行经营风险的关键肇因(参考硅谷银行–大量吸收科技企业短期存款,大量投资久期达7年的MBS),并因此衍生出银行风险管理的两个重要内容,即流动性风险管理和利率风险管理。为有效管理这两类风险,商业银行练内功部分,需要平衡资产负债结构(如进行缺口管理及久期匹配)、应用风险对冲工具(如利率互换或提高国债及政策性金融债的占比),此外,与存款相关的,包括增加中长期负债占比(比如发行大额定期存单)、稳定核心存款(如代发业务及提高风险分散的零售存款占比等)、根据市场预期重检不同期限存款的付息率等;同时,监管机构也对流动性风险提出了刚性监管要求,并通过综合性措施,保证商业银行流动性安全处于可控状态中,综合措施包括存款准备金制度、MPA流动性考核及存款保险制度。如下图:

存款准备金及存款保险费率,均构成银行的负债成本,需要纳入存款的综合成本。 总结一下,从银行经营侧的需求来看,对存款产品的核心诉求有两点:1)、需要低付息率的存款产品,这意味着需要结合代发、代缴、快捷、现金管理、存贷联动等业务来进行整体的产品设计;2)、需要支持灵活的利率重定价及期限结构的设计。

客户视角的需求

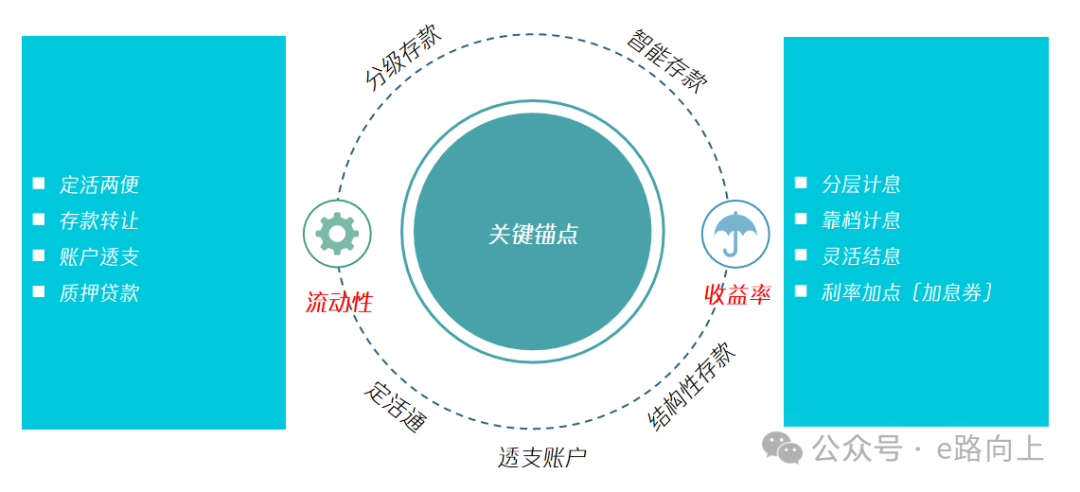

从客户视角看,零售客户的诉求在抽丝剥茧后,可以归因到两点:一是更高的“收益率”,二是更好的“流动性”。存款产品本身的设计,基本都是在满足监管合规的前提下,围绕这两点的各种闪转腾挪。以定活通为例,其本质是将活期存款的流动性与定期存款的收益率结合,实现二者的兼顾;使用靠档计息的智能存款产品,核心思路是按期限套档,以套档到最契合的存期利率计息。

而对公客户的需求则会复杂一些,其一,企业配置有专业的财务人员,需要对企业的财务健康进行管理,比如控制有息负债率、提高资金利用率等,对应地,企业也会同个人一样,希望能获得更高的收益回报–比较典型的,有将一般结算存款改存为7天通知(根据企业用款需求),或者要求获得协定存款(设定限额,限额以下按活期,限额以上按议定利率计息的存款);其二,不同规模/行业的企业中,都有一些特定的需求,比如集团企业,为了统筹管理整个集团下的资金,控制风险并提高资金利用率,就应运而生了现金管理需求。又比如一些没有支付牌照的平台公司,为了解决二清需求,而出现的伞形账户需求等等。总而言之,企业业务中的存款需求,已经不单单是活期/定期,计息/结息等存款本身的问题,通常需要结合企业的经营管理需要,通过与支付业务、信贷业务结合,提供综合性的产品解决方案。

银行经营的存款来源透视

零售业务、对公企业业务、对公政府类业务,均可带来非同业类负债,下面分别来看看不同类型的业务,都有哪些获取存款的办法(了解最基础的需求,才能判断IT系统需要提供哪些支持)。

- toC存款。资金来源为自然人(居民),形态主要包括:个人活期结算户、个人活期储蓄户、二/三类活期户(中国大陆)、定期储蓄、个人大额存单等。获取零售存款的首要工作是“开户”–获客,然后是“留存”–客户经营。一个是做大客户基数,一个提高单一客户贡献率。在营销拓客手段上,传统商业银行以分支行为推广触手,进行下沉,中国内地有段时间很好的“社区银行”,应就是这一理念下的产物(效果不佳)。在移动互联网兴起,且各大互联网平台相继进入“互联网金融”后,通过以高息存款产品为钩子,通过互联网平台引流也曾成为很多商业银行增量获客的办法。单纯的零售存款拓客、留存,对存款产品提出的要求相对较低,在传统的活期、定期存款产品之外,新出现需要支持的产品主要是两个:一是“智能存款”产品–支持“利率分层、靠档计息、灵活结息”,本质上是在原来定活期账户能力的基础上的适度扩展;二是“个人大额存单”,在高收益率之外,叠加“可转让”的属性加成–实现了对“流动性”的兼顾,是零售业务获客的利器(利率市场化的地区不需要)。

可以看到,单纯的,不与场景结合的零售存款,很容易陷入产品同质化的陷阱,最后变成依靠比拼价格来获取存款,违背了获得“低成本存款”的初衷。因此,为获得差异化竞争能力,结合“生、老、病、养,衣、食、住、行”的场景需求,而开发的诸如留学、旅游、公积金、社保、缴费等形成的一揽子金融组合服务,通常会具有更强大的竞争力,也是基业长青之道。

- toB存款。企业端存款,资金来源为生产、制造、贸易、服务等工商企业的存款,是商业银行沉淀低成本结算类存款的重要途径,也是最有机会开拓公私联动、存贷联动的领域。从产品方向上看,大致可以分为四类:一是服务于大型企业集团的现金管理服务,提供零余额账户管理、资金归集与下拨,支持多层级账户的管理。现金管理是商业银行服务战略客户的标配产品,不可或缺,产品的好坏也是衡量商业银行服务能力和服务水平的重要标尺;二是服务于一些平台型企业,为满足二清或资金存管要求而开发的企业收付类产品,其底层能力是伞形账户,支持商户鉴权、资金清分、出入金管理、资金存管等一揽子功能,是获得低成本存款的利器,但客户资源非常重要,在有了客户资源之后,产品设计能力和IT响应能力–即能不能做的出来,就是考验产品经理和开发团队能力的试金石;三是代发、代扣、代缴类业务,代发业务的关键客户资源在企业而不在客户,代发业务除了获得最稳定的发薪账户开户外,在香港市场,还有机会一并开拓投资类账户,将发薪 + 投资理财联动营销,这一领域招商银行能力几乎独步天下,稍微了解一下招行为在香港或纳斯达克上市的互联网公司提供的服务,这一类业务的关键在客户关系经理;四是存贷联动,银行在为企业提供担保承诺类服务时,因开立银承、保函、信用证而带来的保证金存款,这一类业务的综合贡献度于客户经理、业务主管单位而言,非常号理解–原因是存款经FTP重定价后,也是可以计算收益的,但对码农来说,通常会比较难理解–毕竟存款通常被称为负债,在这一类业务中,银行需要建立的能力,一方面是能结合收益率和内部风险控制(避免放大敞口)支持各种场景下的保证金存取;二是因为银票和信用证按张处理,存在大量的操作成本,容易增加银行的营运成本(业务多了以后就得加人),因此,提供更好的保证金账户体系,并且实现自动化操作,就是对产品和开发提出的命题,相关建议见“企业信贷业务中的保证金处理”一文。

toG存款。toG存款是面向行政、事业单位,在为政府机构及事业单位提供金融服务过程中而形成的存款,其一端在政府机构,一端在个人或企业。

常见的存款服务提供有教育缴费(如学费、杂费),本质上属于代缴业务的一类;二手房交易资金存管、住房维修基金、住房公积金;法律诉讼业务中缴存的保证金;ETC预缴资金及收费;政府招投标业务中的应标保证金等等。其底层金融服务需求通常主要聚焦在资金的公开透明(比如住房维修基金除缴存总账户外,各户居民还能看到自己的资金–涉及伞形账户结构)、安全监管(账户控制)、资金缴交/退还操作过程中便利程度(比如按标段投标的保证金,后续如何在投标结束后,将保证金准确、快速地退回应标人)等。这些业务与toB业务中的企业收付业务类似,其产品能力的底层,都是通过伞形账户结构提供支持。

存款产品概览与设计建议

综上,我们基本上可以将存款产品及支持存款产品的能力做些分类梳理,并看看如果进行IT支撑能力的构建。

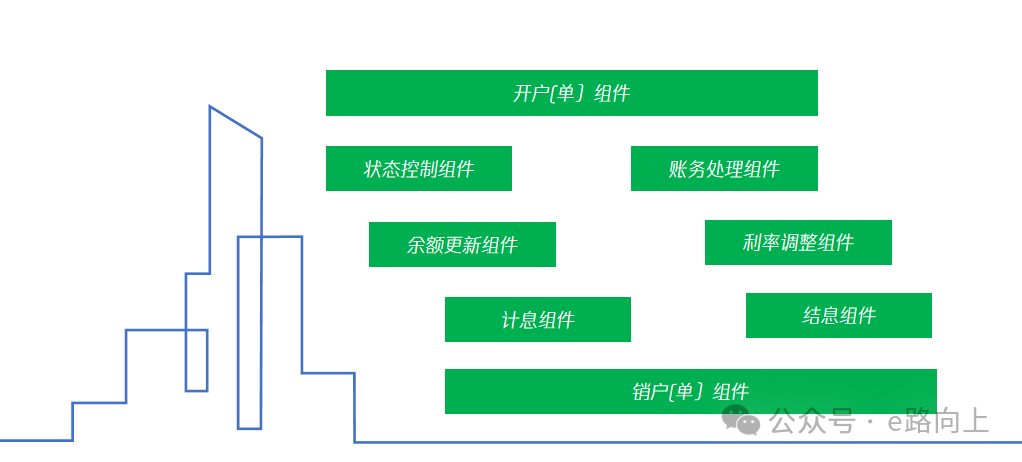

1、基础存款产品。包括活期账户、定期账户及保证金账户的能力建设,在这部分常见的产品包括:一般性的定期存款产品(含保证金,主要以不同的存期、不同的利率体现)、分层计息的活期储蓄产品、协定(议)存款等。这部分的能力在银行核心系统建设过程中,一般都会纳入基础功能进行建设。在进行系统设计时,需要关注的是,将利率、期限、结息周期及结息日抽象为参数,再将计息、结息抽象为基础组件服务(可以简单地通过service类中的方法重载予以实现)。抽象后的公共服务见下:

说明一下:基础存款产品,主要面向在监管允许和银行成本可承担的情况下为客户提供更高收益率的产品。而更高的收益率主要来自两个途径:一是提供更高的利率–通过直接给定更高的利率或者通过分层引导对不同规模日均存款的客户给予差别性激励;二是提高结息频率,通过复利模式为客户提供更高的收益率。因此,对灵活利率及结息频率的支持,就是IT能否快速支持此类产品推出的关键。

2、定活联动的存款产品。1中的产品创新,主要要么在活期内部实现,要么在定期内部实现,域内联动的存款产品,指将活期的流动性与定期的高收益特性进行结合,为客户提供既保证流动性,又提供相对高收益的存款产品。这类产品常见的有“智能存款”、“定活两便存款”等。其在产品的设计和实现上,有所不同,“智能存款”产品通常可以直接改造“定期”存款系统或模块,在支取结息时,根据存期套取对应档期的定期利率进行结息;定活两便存款则通过活期与定期联动方式进行实现,通常为在日终将超出留存金额的活期余额,转存为定期存单,并将定期存单的余额,加入活期账户的可用余额,当日间客户的活期账户出金超出账户可用余额时,仍可在定期存单的余额范围内允许账户发生借记交易,在日终再将定期存单做支取,转回活期账户。

3、高阶结算账户产品。高阶结算账户产品,主要是以伞形账户能力为底座,以资金控制规则(收付)和费用、利息分摊为核心功能的两类产品,分别是企业收付类产品(服务于toG的几类产品,其本质上仍然是伞形账户托底)及现金管理类产品。这类产品需要的系统能力,是银行能否为客户相对高阶的负债产品服务的关键,因此,在业务开展较好的银行中,一般都会标配相关的服务及系统能力。需要探讨的是在架构设计上,很多银行会选择在核心系统中进行实现(形而上地听到账户肯定放核心),但从实践情况看,笔者建议企业收付平台、现金管理系统均与核心系统解耦,进行独立建设,理由不难解释:1)、其底层能力需要的伞形账户,其实都是虚拟账户,并不如活期结算户一样为主体资格账户,伞形账户下的分、子账户从监管合规角度是不允许用于对外收付款的,因此此账户并不是核心系统通常管理的账户;2)、除伞形账户本身外,其对应的开户鉴证、账单的特殊处理、利息及费用分摊等,均与核心账户系统的标准服务差异巨大,若改造核心进行支持,会对核心系统造成很大侵入;3)、核心系统以稳为先,在银行业务系统的架构设计中,除非基础能力缺失,核心系统能不动尽量不动。毕竟,核心不出事就是最大的功劳,核心一出事,多数情况下会地动山摇。

4、跨域联动创新产品。跨域联动产品,指突破负债业务本身,结合投资业务或融资业务进行的产品创新。这里面包括账户透支类产品(典型的如法人账户透支)、存抵贷产品、各类宝类产品(详见“宝”类产品设计原理及对产品创新的启示一文)以及面向表外融资业务而需要建设的保证金账户能力。这类产品通常需要复杂的设计,更能击中客户的痛点,升维后也更容易形成降维打击,规避同业竞争。当然,对IT而言,在实现过程中,也会有更高的难度,但“事因难能,所以可贵”,高水平建设比低水平重复总是更激动人心。此处每个产品都需要展开讲一堆才能讲清楚,未来有机会在陆续探讨。

结语建议

最后总结几点:其一,面向基础存款产品,IT需要做好服务抽象,将利率、结息周期、期限等抽象为产品参数,通过方法重载,实现对产品的敏捷支持;其二,伞形账户、现金管理是提供高阶账户服务的能力标配,银行建设此类能力是必选项,在建设方式上,相关系统建议与核心解耦,独立建设;其三,保证金账户系统建议独立于存款系统,作为核心的一个子系统/模块,保证金账户的能力建设不应该仅关注存款,而更应该面向融资业务需要(结合授信合同);其四,跨域联动创新最容易形成降维打击,诞生现象级的产品,产品经理需要将结算账户与中间业务、融资业务、投资业务结合,寻找业务创新的空间与机会。总之,大道至简,回归第一性原理,对理解业务需求,做好架构设计,都善莫大焉。